はじめに|応援は「体験」から「文化」へ

京都サンガF.C.の応援は、単なる声援ではありません。

Jリーグの中でも浮き沈みの激しい“エレベータークラブ”と呼ばれながらも、サポーターは紫のユニフォームを身にまとい、スタジアムに足を運び、仲間とともに声を張り上げてきました。

その瞬間は、サポーターにとって「体験」であり、やがて「文化」として根付いていきます。

筆者は建築会社に勤務し、空間設計や動線分析の専門性を活かしながら、サンガの応援文化を現地で体感してきました。

この記事では、サンガサポーターの応援スタイルの歴史と変化を、初心者・家族層への配慮を交えながら紐解いていきます。

1. 2000年代初頭|旗と声援が生む原点の熱狂

西京極陸上競技場時代、応援の中心はゴール裏でした。

知名度がまだ低かった当時、応援しているのはほぼゴール裏だけ。大旗が風を切り、太鼓のリズムに合わせてコールが響く――その熱気は、筆者が2005年に初めて現地観戦した際に強烈に体感しました。応援は統率されており、コールリーダーの指示で一体感が生まれる。

この頃の応援は「選手を鼓舞する手段」であり、サポーター同士の絆を深める“儀式”でもありました。

2. ゴール裏文化の深化|コールリーダーと応援の戦術性

サンガの応援文化において、コールリーダーの存在は中核を成します。

彼らの指示でコールが始まり、手拍子やジャンプが連動する。特に昇格争いのシーズンでは、応援が選手の背中を押す力となりました。

筆者は応援の動線を分析し、ゴール裏の密度や視認性が応援の効果に直結することを実感。

応援は「戦術」であり、スタジアムという空間を活かした「演出」でもあるのです。

3. スタジアム移転による応援スタイルの変化

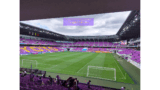

2020年、サンガスタジアム by KYOCERAへの移転は、応援スタイルに大きな転機をもたらしました。

音響設計により、ゴール裏の声援がスタジアム全体に響き渡るようになり、応援の「空間的広がり」が生まれました。

座席配置も工夫されており、初心者や家族連れでも安心して観戦できる環境が整っています。

筆者は建築的視点からも、応援の「届き方」が空間設計により変化したことを分析しています。

4. 初心者・家族層の増加|応援の多様化と共感の重要性

スタジアムの快適性向上により、家族連れや初心者層の来場が増加。

立ち応援だけでなく、座って手拍子するスタイルや、応援グッズを使った静かな応援も定着しつつあります。

筆者は初心者向けの応援ガイド記事も執筆しており、「応援に参加するハードルを下げる」ことの重要性を実感しています。

応援は「誰もが参加できる体験」であり、共感と配慮が求められるのです。

5. SNS時代の応援|オンラインと現地の融合

TwitterやInstagramなどのSNSを通じて、応援の情報共有やコール動画の拡散が進みました。

現地に行けないサポーターも、オンラインで応援に参加できる時代となり、応援の「参加形態」が多様化しています。

筆者もSNSでスタジアム体験を発信し、初心者層との交流を深めています。

応援は「現地だけのもの」ではなく、「デジタル空間でも育まれる文化」へと進化しているのです。

6. サポーター主導の演出|空間設計と応援の融合

応援横断幕やビジュアル演出は、サポーター自身が企画・設営することが多く、チームの許可制で一体感が生まれやすくなっています。

筆者は建築会社勤務の経験を活かし、スタジアムの動線や視認性を考慮した応援演出の設計にも関わってきました。

横断幕の設置位置や照明演出は、観客の視線誘導や応援の一体感に影響を与えます。

応援は「空間を使った表現」であり、スタジアムはその舞台なのです。

7. 未来の応援スタイル|インクルーシブなスタジアムへ

今後は、障がい者や高齢者も安心して応援できる環境整備が求められます。

音声ガイドや手話応援、バリアフリー座席の充実など、応援の「インクルーシブ化」が進むことで、スタジアムはより多様な人々の情熱を受け止める場となるでしょう。

筆者は建築的視点から、応援の「誰もが参加できる設計」を提案していきたいと考えています。

まとめ|応援は「情熱の共有」から「地域文化」へ

サンガサポーターの応援は、時代とともに進化し、今や「地域文化」として根付いています。

筆者自身も、応援を通じて人とのつながりや地域愛を育んできました。

これからも、応援の変化を記録し、発信していくことで、初心者や家族層が安心してスタジアムに足を運べるような文化を築いていきたいと思います。

コメント