サッカー観戦において、応援の熱量はスタジアムの設計によって大きく左右されます。

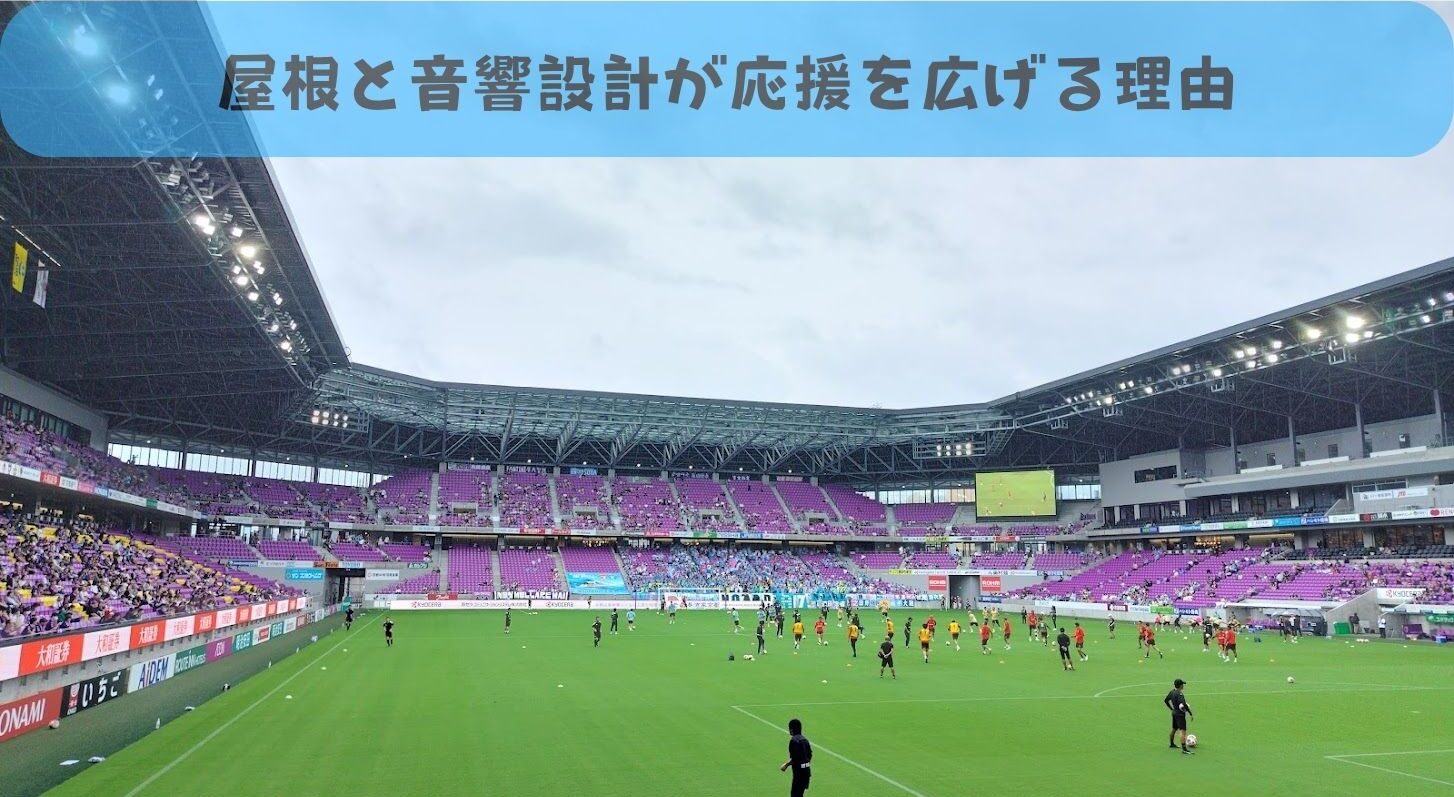

特に京都サンガF.C.のホーム「サンガスタジアム by KYOCERA」は、屋根構造と音響設計が秀逸で、声援がスタジアム全体に響き渡る“応援しやすい空間”が整っています。 この記事では、建築会社勤務の筆者が、空間設計と応援文化の関係性を専門的視点と体験談を交えて解説します。

はじめに|応援の“届き方”はスタジアム設計で決まる

サッカーの応援は、ただ声を出すだけではありません。

「どれだけ届くか」「どれだけ響くか」が、応援の手応えや一体感に直結します。筆者は建築設計の仕事を通じて、音響・屋根・座席配置が応援文化に与える影響を現地で体感してきました。

サンガスタジアムは、応援の“届き方”を設計で支える数少ないスタジアムのひとつです。

1. サンガスタジアムの屋根構造とは?

サンガスタジアムの屋根は、観客席を包み込むように設計されています。

張り出しが大きく、スタンド全体を覆うことで、雨天時の快適性を確保しつつ、音の反響効果を高めています。

屋根の角度と素材は、音を跳ね返すために最適化されており、ゴール裏から発せられた声援がバックスタンドやメインスタンドまで届く構造になっています。

筆者が初めてナイトゲームを観戦した際、ゴール裏のチャントがスタジアム全体に響き渡る様子に驚きました。

これは、屋根の設計が“音を集め、広げる”役割を果たしている証拠です。

2. 音響設計が応援の熱量を増幅する仕組み

音響設計とは、音の反射・吸収・拡散をコントロールすることで、空間内の音の届き方を調整する技術です。

サンガスタジアムでは、屋根の素材・角度・高さが、応援の声を“跳ね返しながら広げる”ように設計されています。

特にゴール裏の応援は、太鼓のリズムやチャントのテンポが明確に伝わり、スタジアム全体が“共鳴”するような感覚を生み出します。

筆者は建築的視点から、音の跳ね返りが「応援の手応え」を生むことを実感しています。

声援が届くことで、サポーターは“応援している実感”を得られ、選手との距離も縮まるのです。

3. 他スタジアムとの比較|音の届き方の違い

西京極陸上競技場では、屋根の張り出しが少なく、音が上空に抜けてしまう構造でした。

そのため、ゴール裏の応援がスタジアム全体に届きにくく、応援の一体感が生まれづらいという課題がありました。

一方、サンガスタジアムは“応援特化型”とも言える設計で、音がスタンド内に留まり、反響する構造になっています。

他クラブのスタジアムと比較しても、応援の“届きやすさ”と“響き方”において、サンガスタジアムは非常に優れています。

筆者は複数のJリーグスタジアムを訪れていますが、サンガスタジアムほど“応援が空間に乗る”設計は稀です。

4. 初心者・家族層にも優しい“聞こえる応援空間”

応援の声が届くことで、初心者や家族連れも“応援に参加している感覚”を得やすくなります。

声を出さなくても、手拍子やタオルマフラーを掲げるだけで、スタジアム全体とつながる感覚が生まれるのです。

筆者は家族と観戦した際、子どもが「声が響いてる!」「一緒に応援してる感じがする!」と喜んでいたのが印象的でした。

これは、音響設計が“共感の輪”を広げる役割を果たしている証です。

また、座席配置と屋根の反響によって、静かな応援スタイルでも“届いている実感”が得られるため、初心者でも安心して応援に参加できます。

まとめ|応援が響くスタジアムは“設計された熱狂”である

サンガスタジアムの屋根構造と音響設計は、応援の熱量を空間全体に広げる“設計された熱狂”を生み出しています。

声援が届くことで、サポーターは応援の手応えを感じ、選手との一体感が生まれます。

建築の力が、応援文化を支え、初心者や家族層にも優しい空間をつくっている――

それが、サンガスタジアムの最大の魅力です。

これからも、応援が響くスタジアムで、紫の情熱を共有していきましょう。

コメント