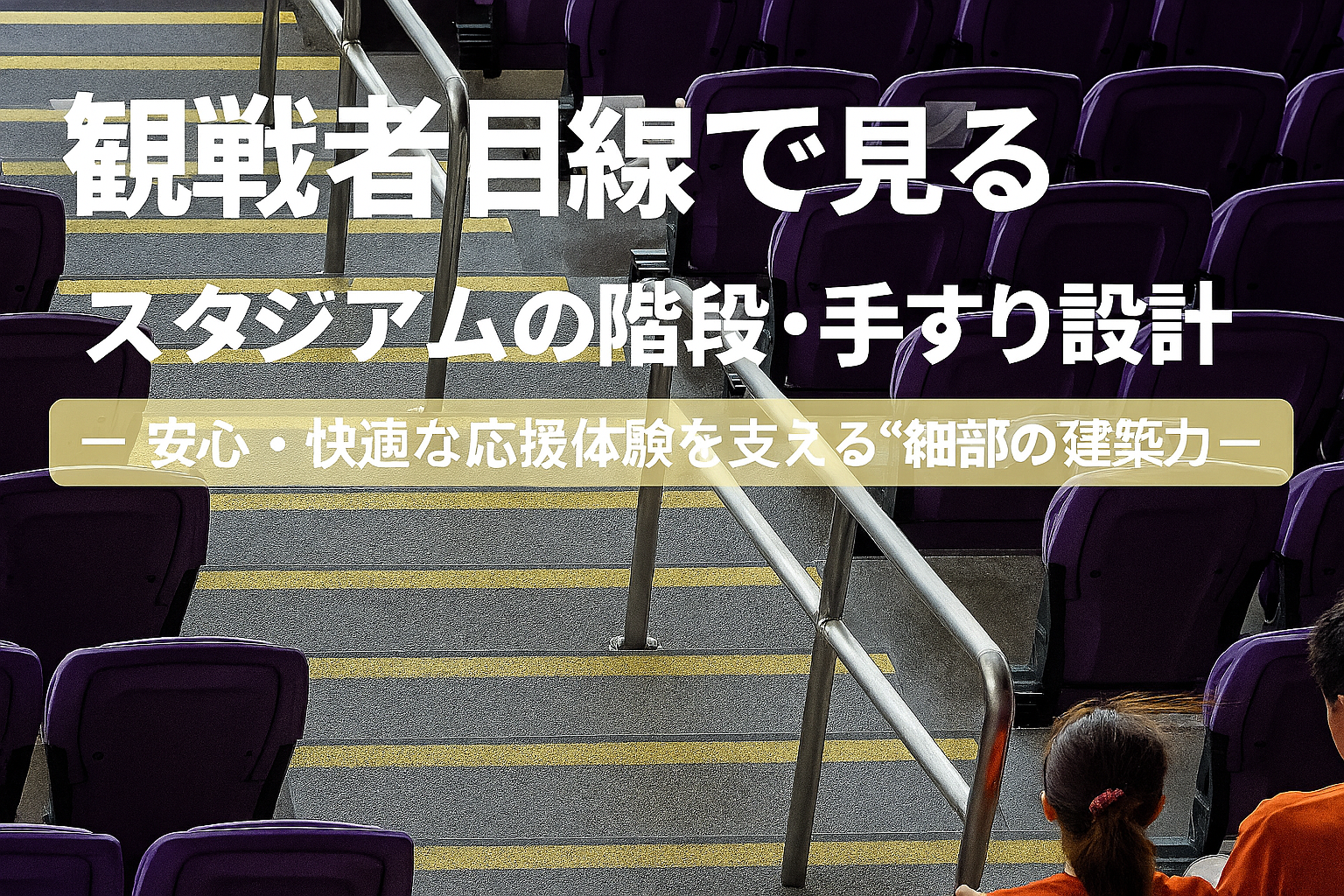

はじめに|応援の快適性は“歩きやすさ”から始まる

サッカー観戦において、スタジアムの魅力はピッチや応援だけではありません。

実は、観客がスタンドにたどり着くまでの「階段」や「手すり」の設計が、観戦体験の快適性と安全性を大きく左右しています。

筆者は建築会社に勤務し、空間設計や動線分析を専門としています。

京都サンガF.C.のホーム「サンガスタジアム by KYOCERA」に何度も足を運び、観戦者目線で階段や手すりの設計を体感してきました。

この記事では、スタジアム設計の“見落とされがちな細部”である階段・手すりに焦点を当て、建築的視点と現地体験を交えてその重要性を解説します。

スタジアムの階段設計|安全性とリズムの両立

スタジアムの階段は、観客の移動を支える重要なインフラです。

サンガスタジアムでは、階段の高さ・幅・段差のリズムが非常に計算されており、歩きやすさと安全性が両立されています。

筆者が注目したのは、段差の高さが均一であることと、踏面(足を置く面)の広さです。

特に高齢者や子ども連れの観客にとって、階段の“歩きやすさ”は安心感につながります。

また、階段の素材には滑りにくい加工が施されており、雨天時でも転倒リスクが低い設計になっています。

これは「ユニバーサルデザイン」の考え方に基づいた設計であり、誰もが安心して移動できる空間づくりの一環です。

手すり設計の工夫|握りやすさと視認性のバランス

手すりは、階段とセットで安全性を高める要素です。

サンガスタジアムでは、手すりの高さ・太さ・素材が非常に工夫されており、握りやすく、視認性も高い設計になっています。

筆者が建築的視点から評価したのは、手すりの連続性です。

階段の途中で途切れることなく、上下移動の全区間に手すりが設置されているため、身体的負担が少なくなります。

また、手すりの色が周囲とコントラストを持っているため、視認性が高く、目が悪い方でも位置を把握しやすい構造です。

これは「視覚的誘導設計」と呼ばれ、空間の安全性を高めるための重要な技術です。

観戦者目線での動線体験|階段・手すりがもたらす安心感

筆者が家族と観戦した際、子どもが階段を上り下りする様子を見て、「安心して任せられる」と感じたのが印象的でした。

段差のリズムが一定で、手すりが常に手の届く位置にあることで、自然と“安全な動線”が形成されているのです。

また、試合終了後の混雑時でも、階段の幅と手すりの配置によってスムーズな流れが保たれており、ストレスなく退場できました。

これは「群集動線設計」の成果であり、建築的に混雑を緩和するための工夫が随所に見られます。

観戦者目線で見ると、階段・手すりは“安心して応援に集中できる環境”を支える縁の下の力持ちなのです。

バリアフリーとの連携|誰もが使える階段・手すり設計

サンガスタジアムでは、車椅子利用者や高齢者にも配慮された設計がされています。

階段の隣にはスロープやエレベーターが設置されており、手すりもスロープに沿って配置されています。

筆者が注目したのは、手すりの端部が丸く加工されている点です。

これは、衣服の引っかかりや手の滑りを防ぐための安全設計であり、細部まで配慮が行き届いている証です。

また、手すりの素材には抗菌加工が施されており、衛生面でも安心できる構造になっています。

これは、コロナ禍以降のスタジアム設計において重要な要素となっており、観客の健康を守るための工夫です。

他スタジアムとの比較|階段・手すり設計の差が体験を分ける

筆者はJリーグの複数スタジアムを訪れていますが、階段・手すりの設計によって観戦体験が大きく変わることを実感しています。

例えば、段差が不均一なスタジアムでは、歩くたびに足元を確認する必要があり、応援への集中力が削がれます。

また、手すりが途中で途切れていたり、素材が冷たすぎると、握ること自体がストレスになることもあります。

サンガスタジアムでは、こうした“使いづらさ”が徹底的に排除されており、観客の動線が自然に誘導される設計になっています。

これは「観客の行動を予測した設計」の成果であり、建築的に“応援しやすい空間”をつくるための技術が活かされています。

建築的視点から見る“応援しやすい階段・手すり”の条件

筆者が空間設計の専門家として考える、応援しやすい階段・手すり設計の条件は以下の通りです:

- 段差が均一で、踏面が広く歩きやすい

- 手すりが連続して設置され、握りやすい高さと太さ

- 素材が滑りにくく、抗菌加工など衛生面にも配慮

- 色彩設計によって視認性が高く、誘導性がある

- 混雑時でも動線がスムーズに流れる幅と配置

- バリアフリー設備と連携し、誰もが使える構造

これらの条件を満たすことで、スタジアムは“応援に集中できる空間”として機能します。

サンガスタジアムは、その理想を体現した設計の好例です。

まとめ|階段・手すりは“応援の土台”を支える設計要素

スタジアムの階段・手すり設計は、観戦者の安全と快適性を支える“見えない設計”です。

応援の熱量は、安心して歩ける動線があってこそ生まれます。

筆者自身も、サンガスタジアムでの観戦を通じて、「細部の設計が応援文化を支えている」ことを実感してきました。

これからも、誰もが安心して応援できるスタジアムづくりが進んでいくことを願っています。

コメント