サッカー観戦に興味はあるけれど、「応援ってどうするの?」「周りに馴染めるかな?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

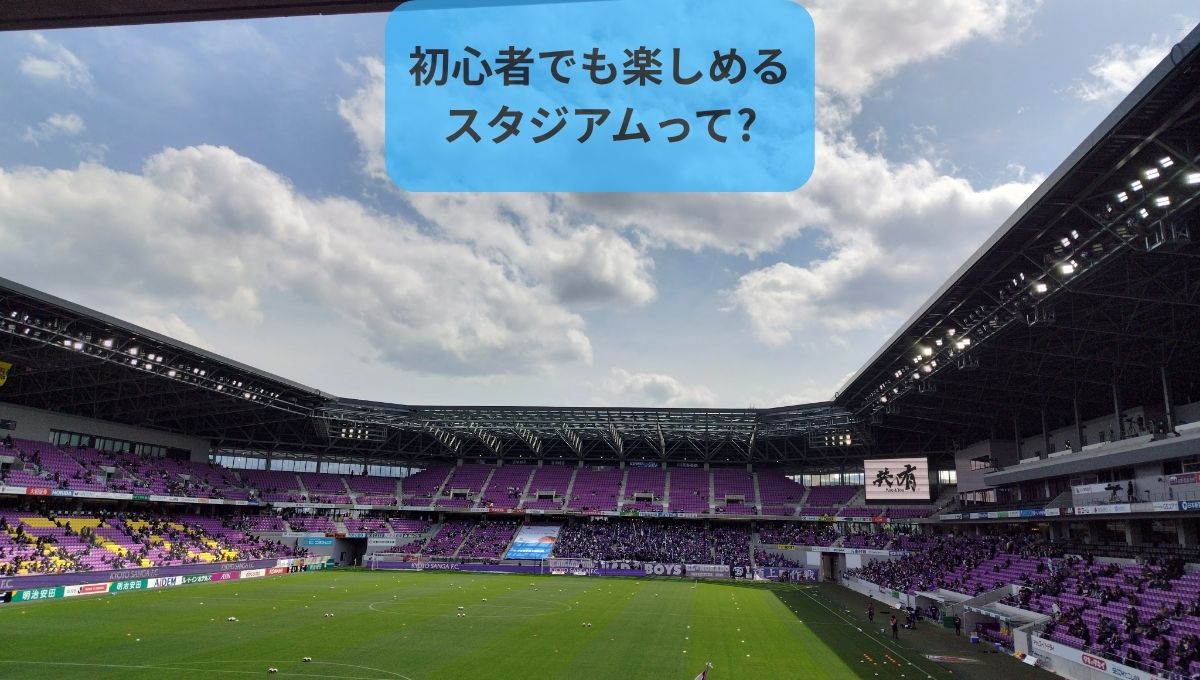

特に初めてのスタジアム観戦では、服装や持ち物以上に「現地でどう過ごすか」が安心感に直結します。この記事では、京都サンガF.C.を20年応援してきた筆者が、初観戦者が安心して楽しめる“現地での過ごし方”を、建築的視点と実体験を交えてご紹介します。

はじめに|初観戦は“期待と不安”が入り混じる瞬間

筆者が初めてスタジアムに足を運んだのは、まだ西京極時代。

周囲の応援の熱に圧倒され、どこに座ればいいのかもわからず、試合前の時間を持て余していた記憶があります。

西京極時代 くまモン居るから熊本戦!

でも今では、サンガスタジアム by KYOCERAの設計や運営が進化し、初心者でも安心して過ごせる環境が整っています。

この記事では、初観戦者が「現地でどう過ごすか」に焦点を当て、安心感を高める方法を具体的に解説します。

1. 初観戦者が感じやすい不安とは?

- 応援の熱量に圧倒されるのでは?

- 服装や持ち物が浮いてしまうのでは?

- 応援スタイルがわからず、周囲に馴染めないのでは?

- 子ども連れでも大丈夫なのか?

これらの不安は、事前準備だけでなく、現地での過ごし方とスタジアムの設計・運営によって大きく軽減できます。

2. 不安を和らげる“現地での過ごし方”

試合前の時間の使い方

スタグルを楽しむ

サンガスタ名物「亀岡牛バーガー」や「紫サイダー」など、地元グルメが充実。

食べ歩きしながら雰囲気に慣れることで、緊張がほぐれます。

グッズ売り場を覗く

タオルマフラーやキーホルダーなど、手頃な価格で“応援の一歩”が踏み出せます。

初観戦記念にグッズを買うことで、気持ちが高まります。

座席でゆっくり過ごす

試合開始30分前には着席して、周囲の雰囲気を観察。

応援スタイルを見て、自分のペースで参加できる安心感が得られます。

周囲の雰囲気に馴染むコツ

- 声を出さなくてもOK。拍手や手拍子だけでも十分に応援に参加できます。

- ゴールが決まった瞬間にタオルマフラーを掲げるだけで、スタジアム全体とつながる感覚が味わえます。

- 応援は「立つか座るか」ではなく「気持ちがあるかどうか」が大切です。

3. “安心して楽しめる”座席エリアの選び方

| 座席エリア | 特徴 | 初心者向けポイント |

|---|---|---|

| ゴール裏 | 熱量重視・立ち応援中心 | 初観戦者は“見学”として距離を置くのもあり |

| バックスタンド中段 | 視認性◎・応援も楽しめる | 応援と観戦のバランスが良く、自然に馴染める |

| メインスタンド中央 | 静か・設備充実 | トイレ・売店・授乳室が近く、家族連れに最適 |

4. 案内所とボランティアスタッフが支える“安心の仕組み”

案内所の役割

- メインスタンド側のコンコース中央に設置

- チケット確認・座席案内・施設の場所案内・忘れ物対応など

- 初観戦者でも迷わずアクセスできる設計

建築的にも、動線の中心に配置されており、迷いにくくアクセスしやすい構造になっています。

ボランティアスタッフの活動

- 入場ゲートでの案内・スタジアム内の誘導

- 応援グッズの使い方説明(タオルマフラーの掲げ方など)

- ゴミの分別・環境美化活動

- 子ども連れや高齢者への声かけ・サポート

筆者自身も、初観戦時に「応援は自由ですよ」と声をかけてもらい、肩の力が抜けた経験があります。一気に不安がなくなり、気が楽になり、安心して観戦することができました!!

スタジアム全体が“誰でも楽しめる空間”を目指していることが伝わってくる瞬間です。

5. 建築的視点から見る“初心者に優しいスタジアム設計”

- 傾斜構造で視認性が高く、座っていてもピッチ全体が見渡せる

- 屋根の反響で拍手や手拍子でも応援が届く

- コンコースが広く、案内所・トイレ・売店・授乳室の動線が合理的

- ボランティアが巡回しやすい設計で、どこにいても安心感が得られる。私も実際色々話しかけてます。彼らの存在は不安をいろいろ解消してくれます!!

まとめ|不安があるからこそ、観戦は“準備と心構え”で楽しくなる

初観戦は誰でも不安を感じるもの。

でも、現地での過ごし方を少し工夫するだけで、安心感は大きく変わります。

京都サンガのスタジアムは、初心者や家族連れにも優しい設計。

案内所やボランティアスタッフの存在が、観戦体験を支えてくれます。

あなたらしいスタイルで、サッカー観戦の一歩を踏み出してみませんか?

コメント