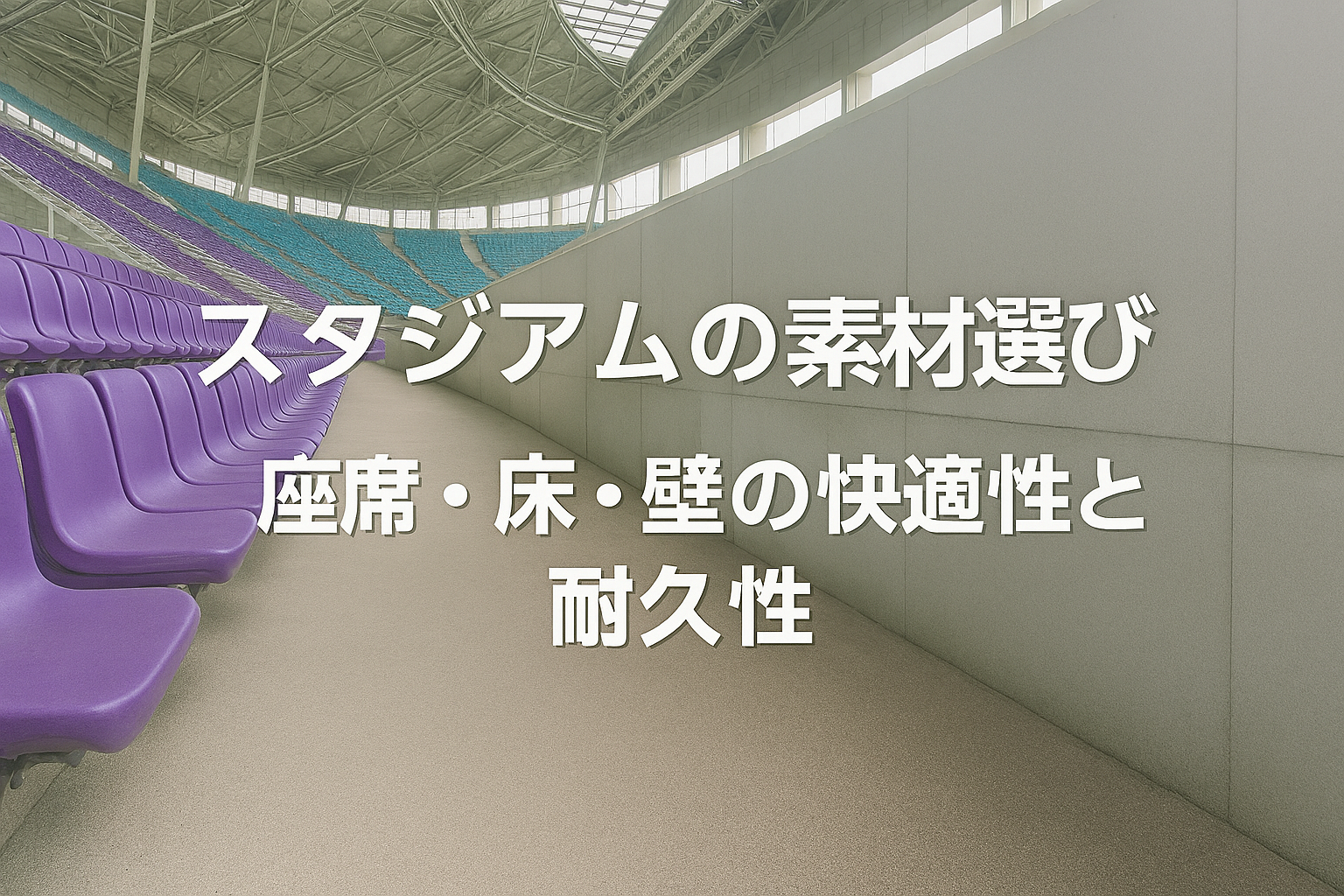

サッカー観戦において、スタジアムの設計は「見え方」や「動線」だけでなく、「触れる部分の快適性」によって体験の質が大きく変わります。

座席に座る、床を歩く、壁に寄りかかる――これらの素材選びが、応援の集中力や安心感に直結するのです。

筆者は建築会社に勤務し、空間設計や素材選定を専門としています。

京都サンガF.C.のホーム「サンガスタジアム by KYOCERA」に何度も足を運び、現地での応援体験を通じて、素材がもたらす快適性と耐久性を実感してきました。

この記事では、スタジアム設計における素材選びの重要性を、座席・床・壁の3つの視点から解説します。

座席素材の選び方|快適性とメンテナンス性の両立

スタジアムの座席は、観客が長時間接する場所です。

サンガスタジアムでは、座席に耐候性の高い樹脂素材が使われており、紫外線や雨風に強く、色褪せや劣化が起こりにくい構造になっています。

筆者が注目したのは、座面の形状と素材の柔軟性です。

硬すぎず、柔らかすぎない絶妙なバランスで、長時間座っていても疲れにくい設計になっています。

また、表面には滑り止め加工が施されており、立ち応援や手拍子の際にも安定感があります。

さらに、座席の素材は汚れが落ちやすく、清掃性にも優れているため、試合後のメンテナンスが効率的です。

これは「メンテナンス性と快適性の両立」を実現する素材選定の好例です。また、スタジアムではクッションやブランケットの貸し出しもあります。より快適に過ごせるようになっております。

床素材の工夫|安全性と耐久性を支える基盤

スタジアムの床は、観客の移動・応援・退場を支える“動線の基盤”です。

サンガスタジアムでは、コンコースや階段に滑りにくいノンスリップ素材が使われており、雨天時でも安全に歩ける設計になっています。

筆者が建築的視点から評価したのは、床素材の「衝撃吸収性」と「耐摩耗性」です。

特に階段や通路では、硬質ゴムや樹脂系素材が採用されており、足音が響きにくく、疲れにくい構造になっています。

また、床の色彩設計にも工夫があり、視認性を高めるために段差部分に明確なラインが施されています。

これは「視覚誘導」と「安全性」を両立する素材選定の成果です。

壁素材の役割|音響・断熱・安心感を支える設計

スタジアムの壁は、単なる仕切りではなく、音響・断熱・視覚的安心感を支える重要な要素です。

サンガスタジアムでは、壁面に吸音性のある素材が使われており、応援の声が反響しすぎず、心地よく広がる空間が形成されています。

筆者が注目したのは、壁の表面仕上げです。

ザラつきのある素材が使われており、視覚的にも“落ち着き”を感じさせる効果があります。

また、断熱性の高い素材が採用されているため、夏場の熱気や冬場の冷気を遮断し、スタンド内の温度環境を安定させています。

さらに、壁面には抗菌加工が施されたパネルが使われており、衛生面でも安心できる構造になっています。

これは「空間の質感と健康性」を両立する素材選定の好例です。

他スタジアムとの比較|素材選びが体験を分ける

筆者はJリーグの複数スタジアムを訪れていますが、素材選びによって観戦体験が大きく変わることを実感しています。

座席が硬すぎる、床が滑りやすい、壁が反響しすぎる――こうした素材の“違和感”が、応援の集中力を削ぐ要因になります。

一方、サンガスタジアムでは、素材が“応援しやすさ”を支える設計になっており、観客が自然に応援に集中できる空間が整っています。

これは「素材による空間演出」が成功している証です。

建築的視点から見る“応援しやすい素材選び”の条件

筆者が空間設計の専門家として考える、応援しやすい素材選びの条件は以下の通りです:

- 座席:耐候性・柔軟性・清掃性・滑り止め加工

- 床:ノンスリップ・衝撃吸収・視認性・耐摩耗性

- 壁:吸音性・断熱性・抗菌性・視覚的安心感

これらの条件を満たすことで、スタジアムは“応援に集中できる空間”として機能します。

サンガスタジアムは、その理想を体現した設計の好例です。

まとめ|素材は“応援の質”を支える設計要素

スタジアムの素材選びは、観戦者の快適性・安全性・衛生性を支える“触れる設計”です。

応援の熱量は、座る・歩く・寄りかかる――そのすべてが快適であることで生まれます。

筆者自身も、サンガスタジアムでの観戦を通じて、「素材が応援文化を支えている」ことを実感してきました。

これからも、誰もが安心して応援できるスタジアムづくりが進んでいくことを願っています。

コメント