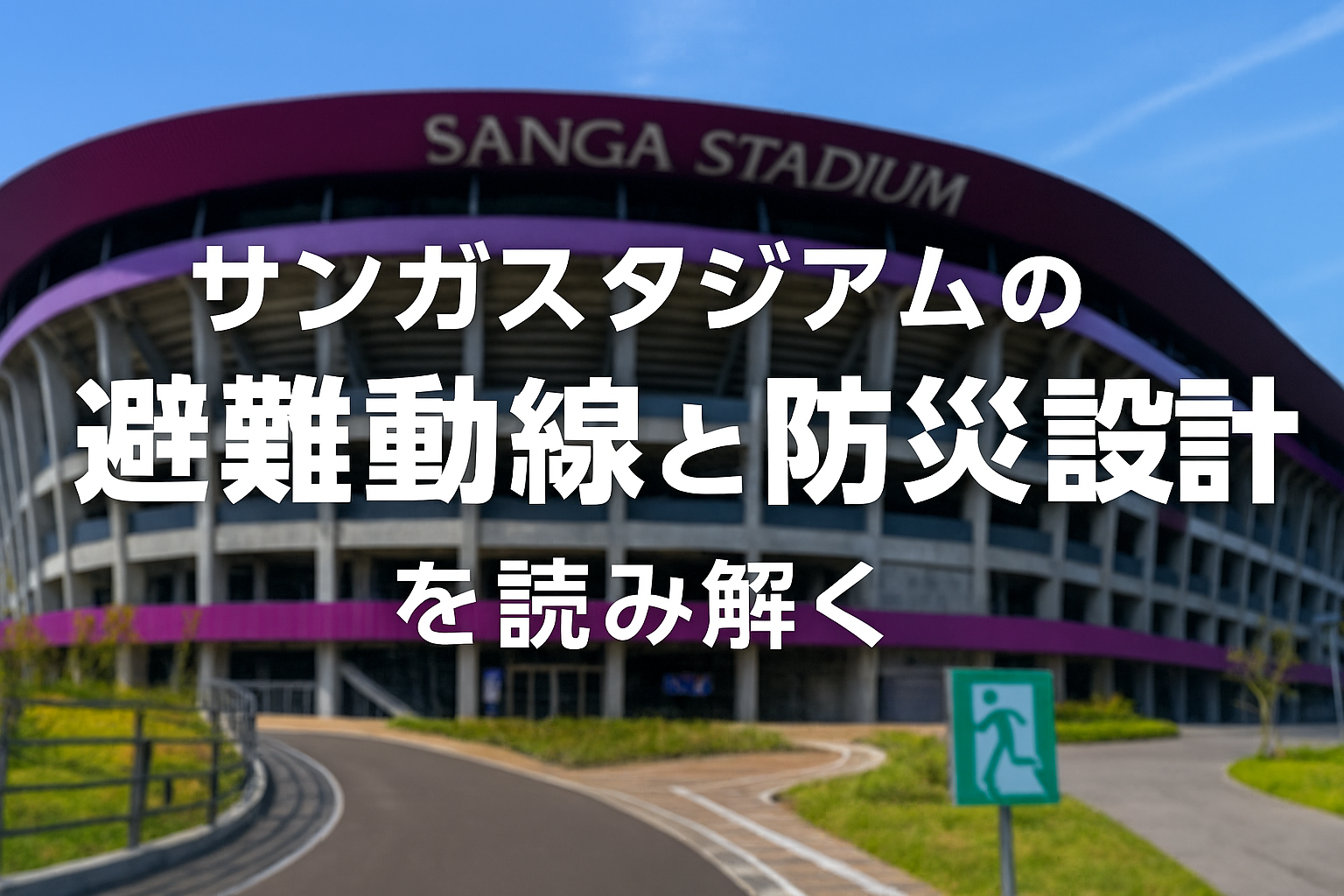

はじめに|スタジアムは“安全設計”が応援体験の土台

サッカー観戦は、熱狂と感動に包まれる時間です。

しかし、万が一の災害時においては、スタジアムが「安全に避難できる空間」であることが何よりも重要です。

筆者は建築会社に勤務し、空間設計や動線分析を専門としています。

京都サンガF.C.のホーム「サンガスタジアム by KYOCERA」に何度も足を運び、現地での観戦体験を通じて、防災設計の工夫を肌で感じてきました。

この記事では、サンガスタジアムの避難動線と防災設計について、建築的視点と観戦者目線を交えて解説します

避難動線の基本構造|“迷わない設計”が命を守る

サンガスタジアムでは、避難動線が非常にシンプルかつ明快に設計されています。

スタンドからコンコース、そして屋外へとつながるルートが複数確保されており、災害時でも“迷わず動ける”構造になっています。

筆者が注目したのは、各スタンドに設けられた複数の階段とスロープです。

これにより、観客が一方向に集中せず、分散して避難できる設計が実現されています。

また、避難誘導サインが視認性の高い位置に設置されており、夜間や停電時でも避難ルートが把握しやすい工夫がされています。

これは「視覚誘導設計」の成果であり、災害時のパニックを防ぐための重要な要素です。

防災設備の配置|“備え”が空間に組み込まれている

サンガスタジアムでは、AED(自動体外式除細動器)や消火器、非常用照明などの防災設備が各所に配置されています。

筆者が建築的視点から評価したのは、これらの設備が“目立ちすぎず、でもすぐ使える”位置にあることです。

特にコンコースには、非常用電源が確保されており、停電時でも最低限の照明と放送が維持される設計になっています。

また、スタジアムスタッフの動線も計算されており、緊急時に迅速な対応ができるよう訓練されています。

これは「設備と人的動線の連携設計」によるものであり、空間だけでなく“運用”まで含めた防災設計がなされている証です。

地震・火災・水害への対応|立地と構造の強み

建物自体は耐震構造が採用されており、震度6強程度の地震にも耐えうる設計になっています。

筆者が注目したのは、スタンドの構造が“分節型”になっている点です。

これは、揺れを分散させることで建物全体の倒壊リスクを下げる設計手法であり、地震時の安全性を高めています。

さらに、火災時の煙拡散を防ぐために、通風設計と排煙設備が連動しており、煙が滞留しにくい構造になっています。

これは「空気環境と防災の融合設計」と呼ばれ、快適性と安全性を両立する先進的な取り組みです。

観戦者目線での安心感|“逃げやすさ”が応援の土台

筆者が家族と観戦した際、子どもが「階段が広くて安心」と話していたのが印象的でした。

避難動線が広く、手すりが連続して設置されていることで、災害時でも“逃げやすい”という安心感があります。

また、スタジアム内の放送設備は非常に明瞭で、緊急時のアナウンスが聞き取りやすい構造になっています。

これは「音響設計と防災の連携」によるものであり、応援時の熱狂と災害時の冷静さを両立する設計思想が感じられます。

観戦者目線で見ると、避難動線と防災設計は“応援に集中できる安心感”を支える縁の下の力持ちなのです。

建築的視点から見る“災害に強いスタジアム”の条件

筆者が空間設計の専門家として考える、災害に強いスタジアムの条件は以下の通りです:

- 避難動線が複数あり、分散避難が可能

- 誘導サインが視認性高く、夜間でも把握しやすい

- 防災設備が“使いやすい位置”に配置されている

- 耐震・排煙・通風設計が連動している

- スタッフ動線と設備運用が連携している

- 観客が“逃げやすい”と感じる心理的安全性がある

これらの条件を満たすことで、スタジアムは“災害時でも安心できる空間”として機能します。

サンガスタジアムは、その理想を体現した設計の好例です。

まとめ|防災設計は“応援の安心感”を支える設計技術

サンガスタジアムの避難動線と防災設計は、災害時の安全性を支える“見えない設計”です。

応援の熱量は、安心してその場にいられる空間があってこそ生まれます。

筆者自身も、サンガスタジアムでの観戦を通じて、「安全設計が応援文化を支えている」ことを実感してきました。

これからも、誰もが安心して応援できるスタジアムづくりが進んでいくことを願っています。

コメント